The aim of GE Salon is to explore issues of common human concern from cross-disciplinary and cross-cultural perspectives, with a view to encouraging students to reflect upon questions related to the contemporary world and to foster intellectual discussions on campus.

GE Salon

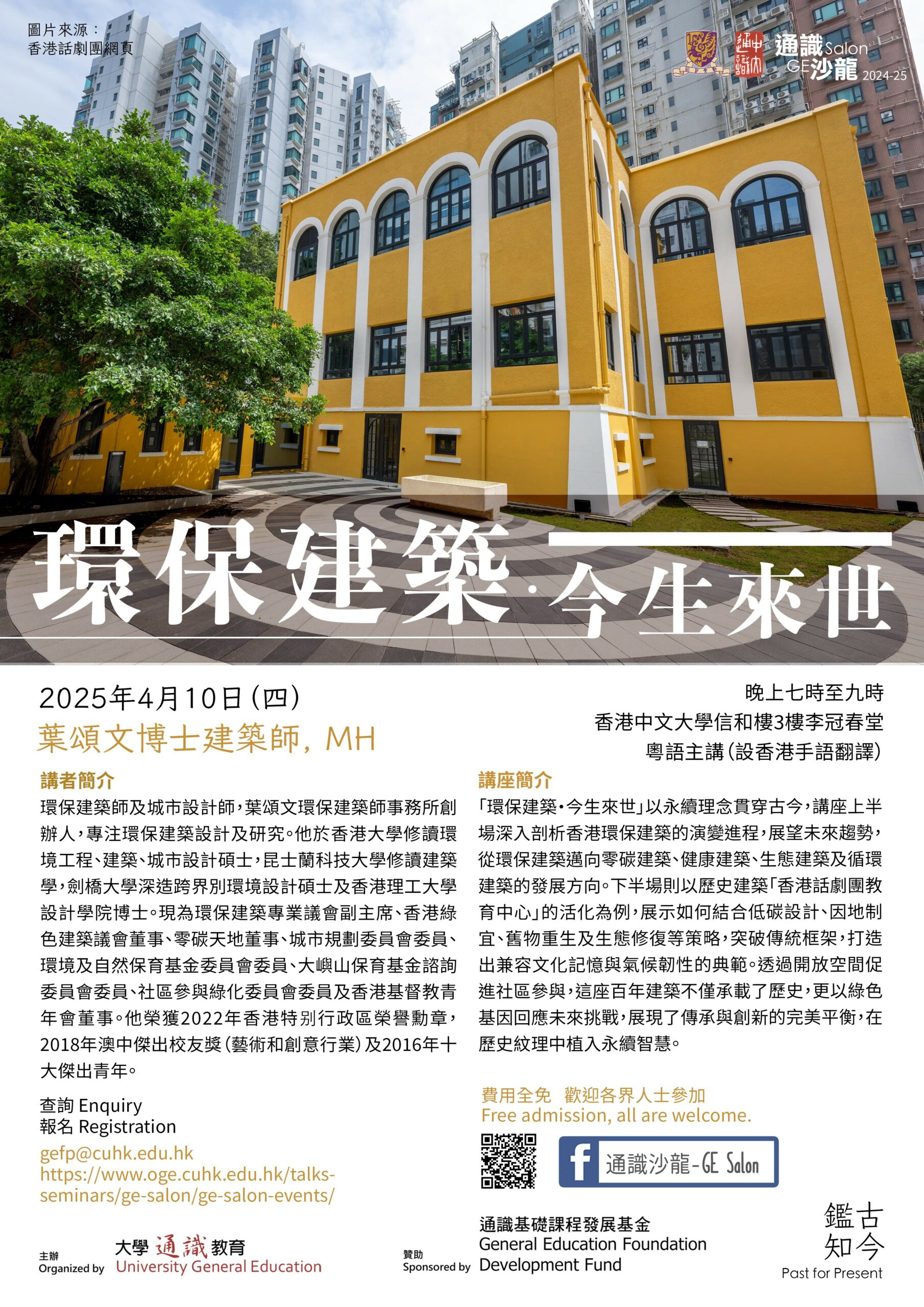

Green Architecture: Present and Future

Speaker: Ar. Dr. Tony Ip, MH

“Green Architecture: Present and Future” interweaves the concept of sustainability across time. The first half of the lecture explores the evolution of Hong Kong’s green architecture in depth while envisioning future trends—charting a course from conventional green buildings towards zero-carbon, health-focused, nature-centric and circular architecture. The second half examines the revitalization of the historic Hong Kong Repertory Theatre Education Hub as a case study, illustrating how strategies such as low-carbon design, context-sensitive adaptation, material circularity, and ecological restoration transcend traditional frameworks to create a model that seamlessly blends cultural heritage with climate resilience. This century-old building not only preserves history but also confronts future challenges with its “green DNA”, striking a perfect balance between preservation and innovation. Sustainable wisdom is woven into its historical fabric, forging a green architecture dialogue across generations for the city.

2024-25 Past for Present: Tales of Human Bonds and Everyday Artifacts

2024-25 Past for Present: Tales of Human Bonds and Everyday Artifacts

GE Salon

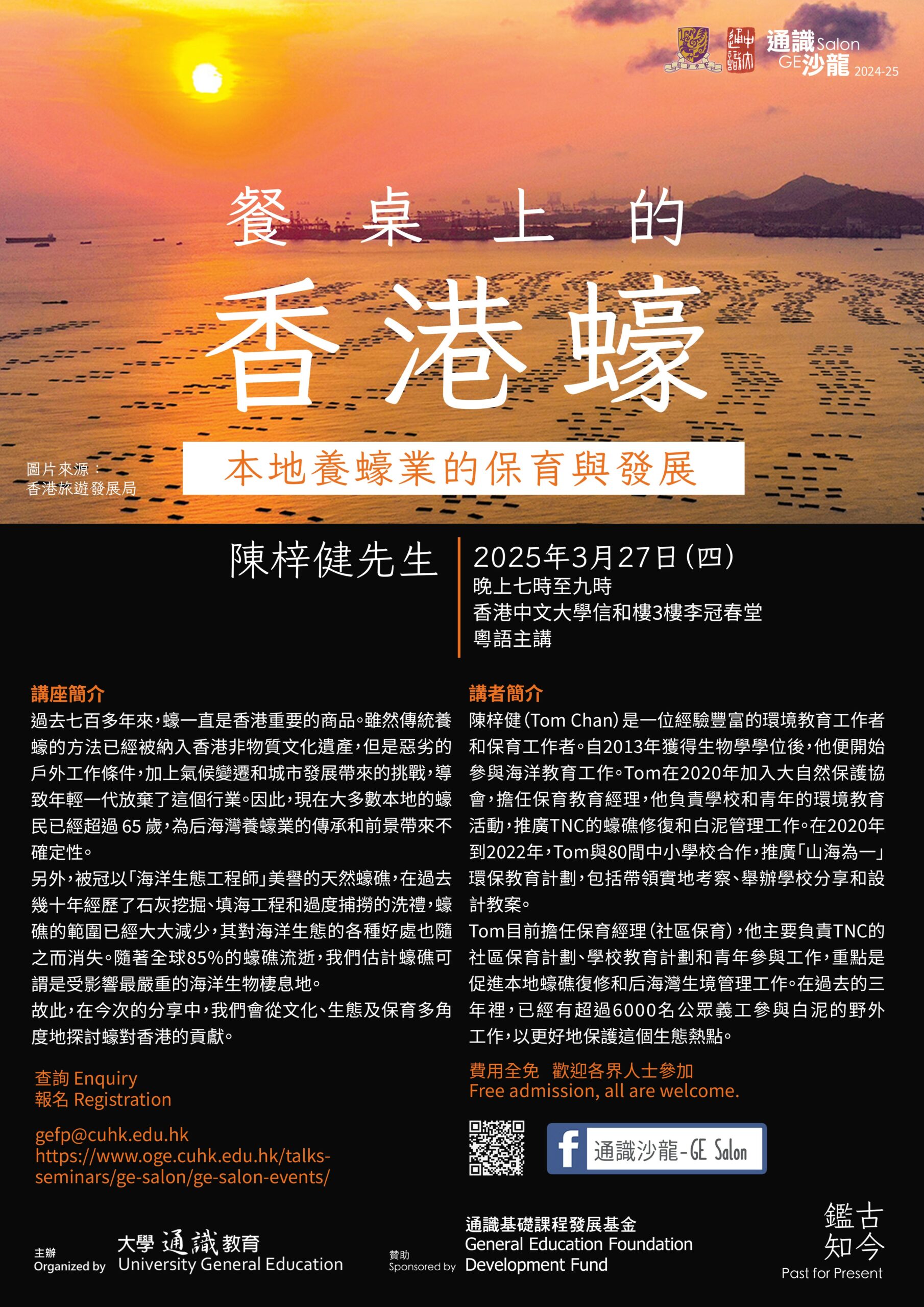

Do You Still Want Hong Kong Oysters for Dinner? Conservation and Future Development of the Local Oyster Farming Industry

Speaker: Mr. CHAN Tsz-kin Tom

過去七百多年來,蠔一直是香港重要的商品。雖然傳統養蠔的方法已經被納入香港非物質文化遺產,但是惡劣的戶外工作條件,加上氣候變遷和城市發展帶來的挑戰,導致年輕一代放棄了這個行業。因此,現在大多數本地的蠔民已經超過 65 歲,為后海灣養蠔業的傳承和前景帶來不確定性。 另外,被冠以「海洋生態工程師」美譽的天然蠔礁,在過去幾十年經歷了石灰挖掘、填海工程和過度捕撈的洗禮,蠔礁的範圍已經大大減少,其對海洋生態的各種好處也隨之而消失。隨著全球85%的蠔礁流逝,我們估計蠔礁可謂是受影響最嚴重的海洋生物棲息地。 故此,在今次的分享中,我們會從文化、生態及保育多角度地探討蠔對香港的貢獻。

2024-25 Past for Present: Tales of Human Bonds and Everyday Artifacts

2024-25 Past for Present: Tales of Human Bonds and Everyday Artifacts

GE Salon

The Development of Traditional Chinese Medicine: A Glimpse into its Historical and Modern Context

Speaker: Prof. LIN Zhixiu

中醫是中華文化的重要組成部分,具有與現代醫學和其他傳統醫學截然不同的理論體系和治療方法。中醫獨特的體系並非一蹴而就,而是經歷了跨越數千年的漫長發展歷程,其發展脈絡大體分為:一、遠古至春秋戰國的理論萌芽時期;二、秦漢的理論體系初步形成時期;三、魏晉南北朝至隋唐的中醫分科發展與經驗積累時期;四、宋金元的學派爭鳴時期;五、明清的溫病學派興起時期;六、清末民國至今的中西醫匯通及理論確立和創新發展。本沙龍講座簡略介紹中醫理論體系以及治療方法形成、發展、成熟的歷史沿革,並分享其中的一些趣事。

2024-25 Past for Present: Tales of Human Bonds and Everyday Artifacts

2024-25 Past for Present: Tales of Human Bonds and Everyday Artifacts

GE Salon

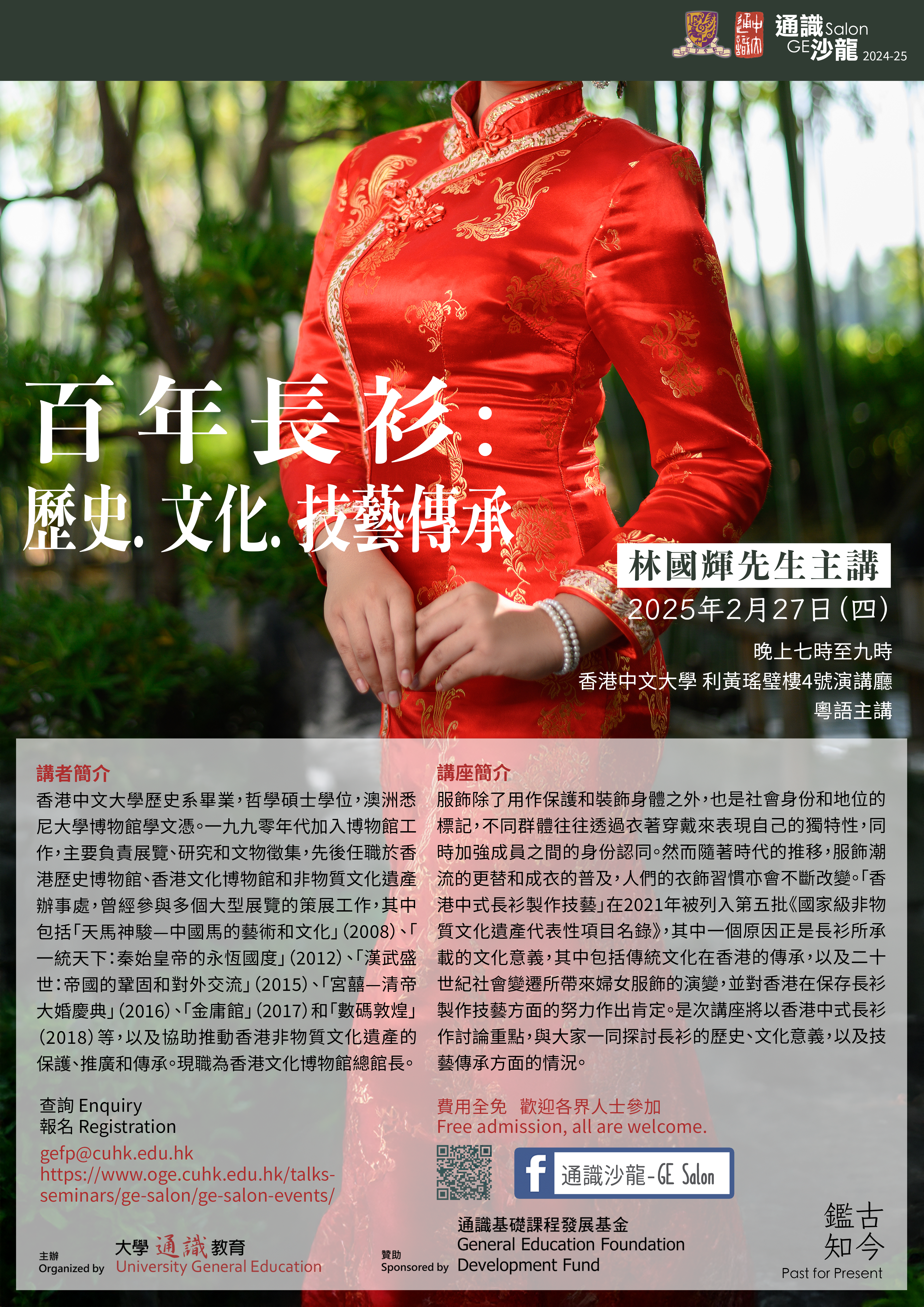

A Hundred Years of Cheongsam: History, Culture and Craft Inheritance

Speaker: Mr. LAM Kwok Fai, Brian

服飾除了用作保護和裝飾身體之外,也是社會身份和地位的標記,不同群體往往透過衣著穿戴來表現自己的獨特性,同時加強成員之間的身份認同。然而隨著時代的推移,服飾潮流的更替和成衣的普及,人們的衣飾習慣亦會不斷改變。「香港中式長衫製作技藝」在2021年被列入第五批《國家級非物質文化遺產代表性項目名錄》,其中一個原因正是長衫所承載的文化意義,其中包括傳統文化在香港的傳承,以及二十世紀社會變遷所帶來婦女服飾的演變,並對香港在保存長衫製作技藝方面的努力作出肯定。是次講座將以香港中式長衫作討論重點,與大家一同探討長衫的歷史、文化意義,以及技藝傳承方面的情況。

2024-25 Past for Present: Tales of Human Bonds and Everyday Artifacts

2024-25 Past for Present: Tales of Human Bonds and Everyday Artifacts

GE Salon

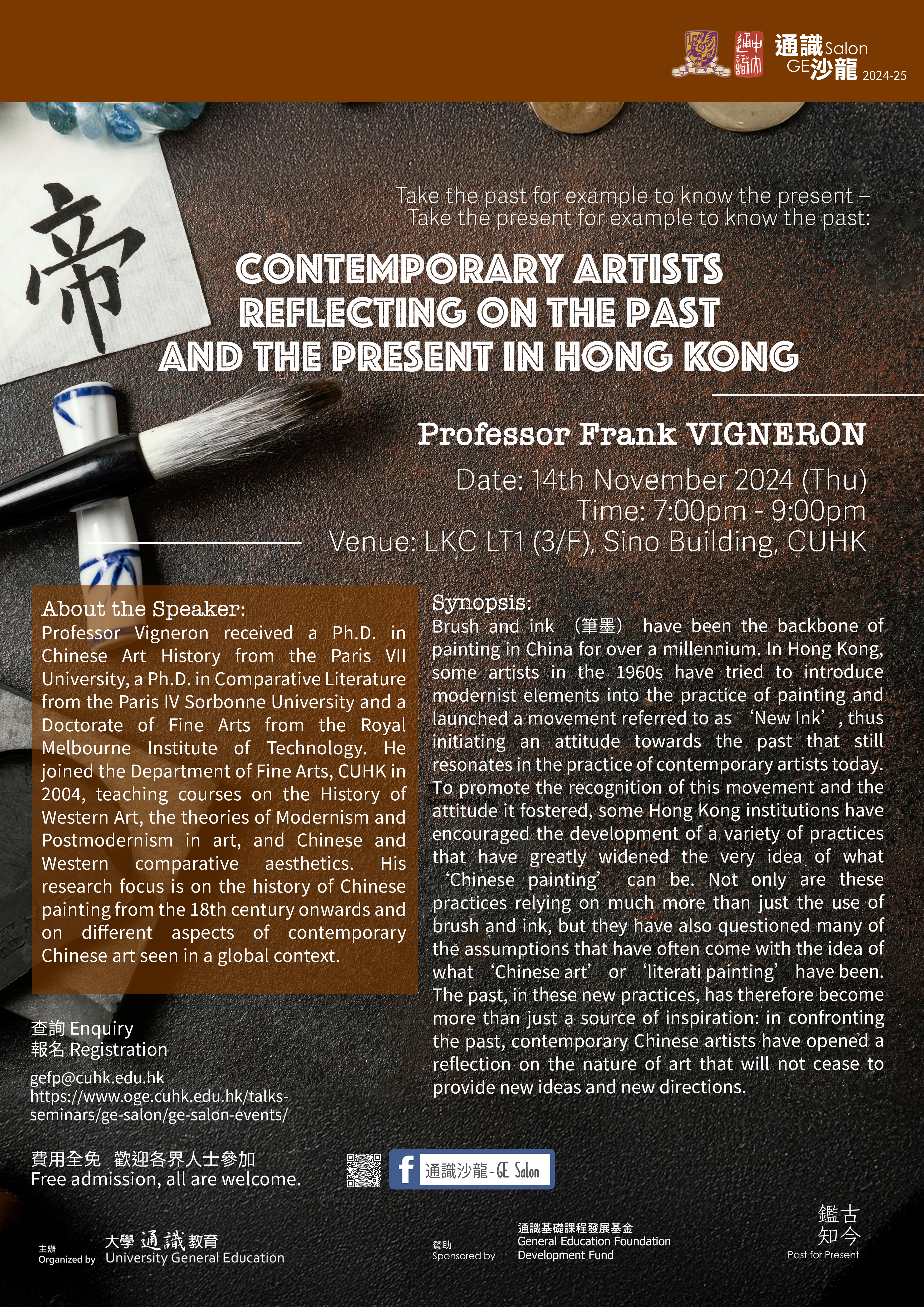

Take the Past for Example to Know the Present – Take the Present for Example to Know the Past: Contemporary Artists Reflecting on the Past and the Present in Hong Kong

Speaker: Prof. Frank VIGNERON

Brush and ink (筆墨) have been the backbone of painting in China for over a millennium. In Hong Kong, some artists in the 1960s have tried to introduce modernist elements into the practice of painting and launched a movement referred to as ‘New Ink’, thus initiating an attitude towards the past that still resonates in the practice of contemporary artists today. To promote the recognition of this movement and the attitude it fostered, some Hong Kong institutions have encouraged the development of a variety of practices that have greatly widened the very idea of what ‘Chinese painting’ can be. Not only are these practices relying on much more than just the use of brush and ink, but they have also questioned many of the assumptions that have often come with the idea of what ‘Chinese art’ or ‘literati painting’ have been. The past, in these new practices, has therefore become more than just a source of inspiration: in confronting the past, contemporary Chinese artists have opened a reflection on the nature of art that will not cease to provide new ideas and new directions.

2024-25 Past for Present: Tales of Human Bonds and Everyday Artifacts

2024-25 Past for Present: Tales of Human Bonds and Everyday Artifacts

GE Salon

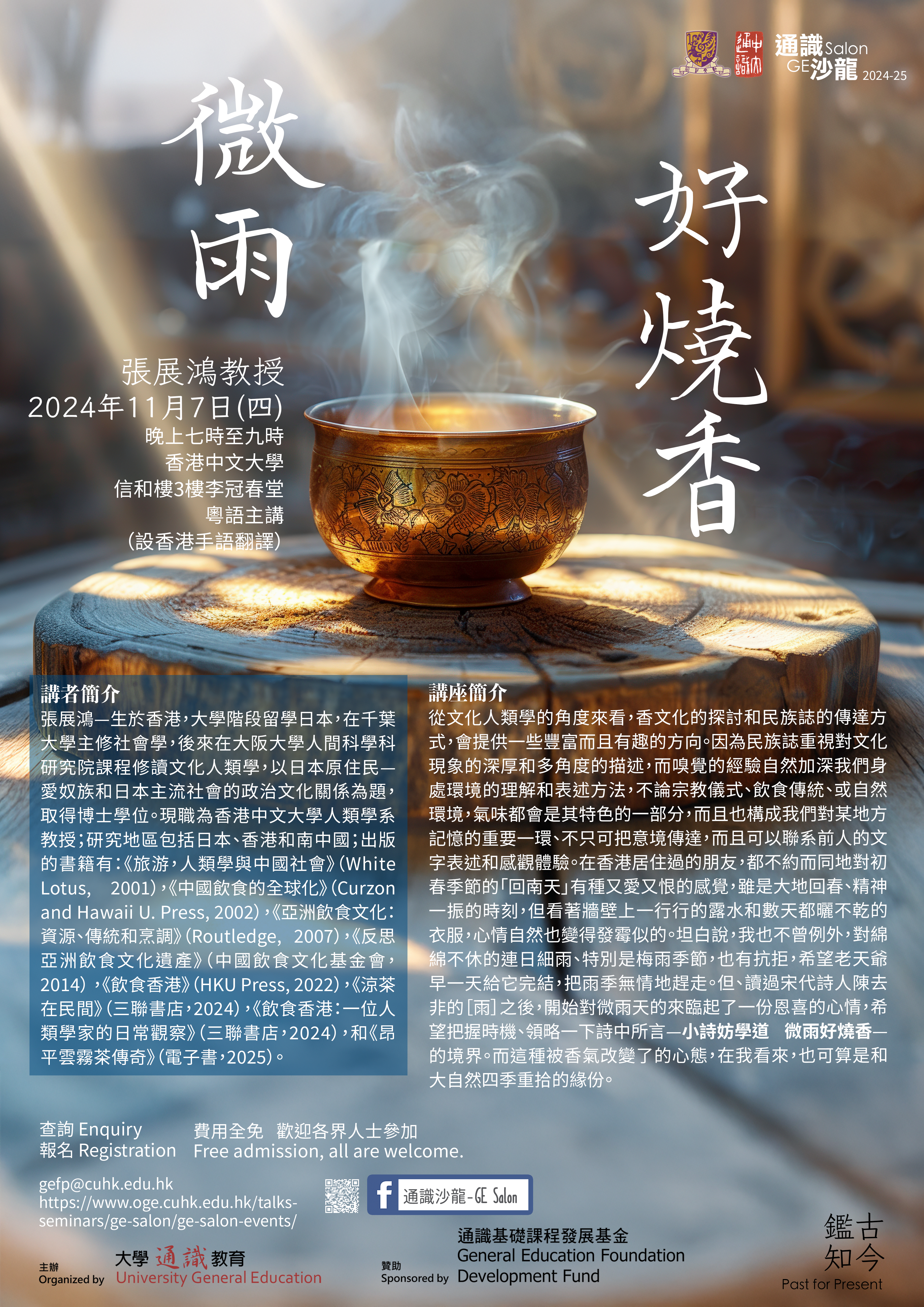

Light Rain is Good for Burning Incense

Speaker: Prof. Sidney C. H. CHEUNG

從文化人類學的角度來看,香文化的探討和民族誌的傳達方式,會提供一些豐富而且有趣的方向。因為民族誌重視對文化現象的深厚和多角度的描述,而嗅覺的經驗自然加深我們身處環境的理解和表述方法,不論宗教儀式、飲食傳統、或自然環境,氣味都會是其特色的一部分,而且也構成我們對某地方記憶的重要一環、不只可把意境傳達,而且可以聯系前人的文字表述和感觀體驗。在香港居住過的朋友,都不約而同地對初春季節的「回南天」有種又愛又恨的感覺,雖是大地回春、精神一振的時刻,但看著牆壁上一行行的露水和數天都曬不乾的衣服,心情自然也變得發霉似的。坦白說,我也不曾例外,對綿綿不休的連日細雨、特別是梅雨季節,也有抗拒,希望老天爺早一天給它完結,把雨季無情地趕走。但、讀過宋代詩人陳去非的[雨]之後,開始對微雨天的來臨起了一份恩喜的心情,希望把握時機、領略一下詩中所言—小詩妨學道 微雨好燒香—的境界。而這種被香氣改變了的心態,在我看來,也可算是和大自然四季重拾的緣份。