通識教育模範教學獎2024

本年度荣获提名的老师有九位。教务会通识教育委员会议决颁发「通识教育模范教学奖」予:

- 人类学系的张渟渟教授

- 历史系的霍扬扬博士

- 哲學系的孟繁麟教授

通识教育模范教学奖颁奖典礼

日期: 2025年6月18日(星期三)

时间: 03:30 p.m. – 05:15 p.m.

地点: 康本国际学术园二楼6号演讲厅

欢迎所有教职员工和学生参加。

张渟渟教授

(只備英文版本)

(只備英文版本)

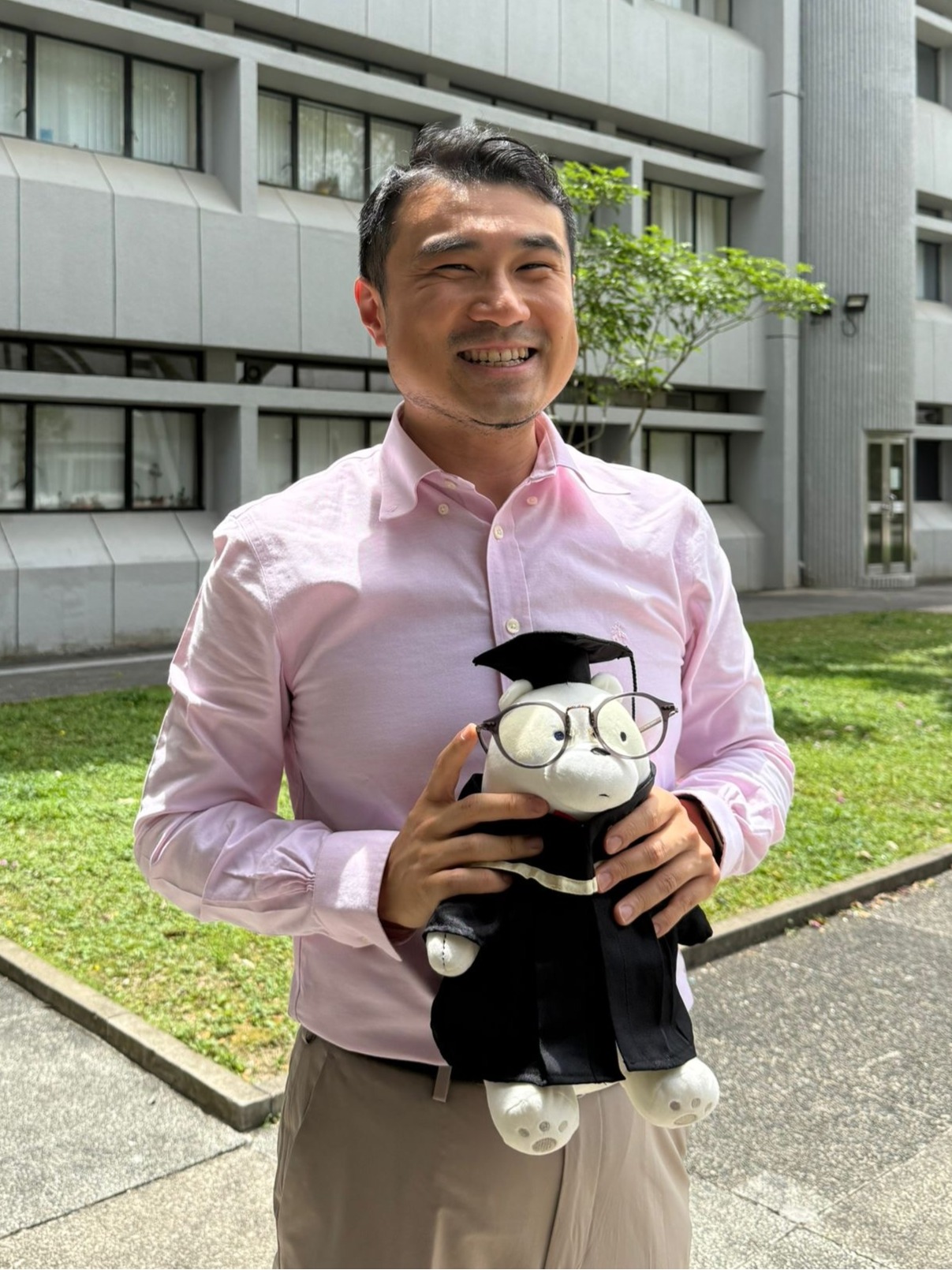

霍扬扬博士

香港中文大學社會學學士學位及歷史學哲學碩士,獲得香港特別行政區政府的卓越獎學金計劃資助,赴萊斯特大學完成博物館學哲學博士學位課程。現為香港中文大學歷史系助理講師,主要任教與博物館學、文化研究相關的科目。霍博士與海內外的文化機構就博物館教育及文化遺產保育維持良好和緊密的合作關係。他同時是保育歷史建築諮詢委員會、博物館咨詢委員會委員以及市區重建局市區更新基金董事。

我對通識教育的理解源於大學社會學老師的一席話:「先通而後專,你要先成為一名通才,然後才能成為一名專才」。在我眼中,通識教育的重點在於「通」,在於融匯貫通,突破現代學科分科的限制,對我們所身處的社會和世界建立一個整全卻多元的價值觀。當代世界無疑變得愈來愈複雜多變,甚至變得難以捉摸;但世界愈紛亂,我們愈需要勇氣和智慧來面對眼前的各種挑戰。我認為通識教育正正為我們的同學提供了多元貫通的知識,更重要的是處理實際問題的能力。

在我眼中,通識教育需要與日常生活和社會接軌,我們的同學必須學懂在現實生活中實踐在課堂中所學習的知識以及嘗試解決當代世界的各項挑戰,不論是氣候變遷、可持續發展的環境、文化共融乃至社區建設等,這些難題和挑戰都等著我們來拆解和處理。因此,成功的通識教育應該能充權(Empower)學生知識、能力和勇氣來面對當代社會的各項議題,突破課室和學院的限制,「貼地」地在日常生活中實踐所學,一展所長。

孟繁麟教授

孟繁麟於2021年加入香港中文大學哲學系。加入中大前,他曾於香港大學和香港城市大學講授政治哲學、倫理學和中國哲學等課程。他在 2017 年從牛津大學獲哲學博士,期間獲全額獎學金支持,作為太古堂學者於聖安東尼學院就讀。攻讀博士前,他先後從中文大學和香港大學獲哲學學士和政治學碩士。他的主要研究興趣是社會和政治哲學以及倫理學,發過表的同行評審文章論及的議題包括:當代自由主義、民主理論、儒家政治哲學。閑暇時,他愛看電影、讀文學、唱歌和逛書店。

中大通識可能在AI時代尤爲重要;我們不是機器;教師能關心同學所思所感,而同學可以討論、默想、寫作(用筆去寫)、開懷地笑,從而更明白自己和別人。

關於教學,我有兩個基本信念。首先,我相信我們一般人都對哲學以及更廣泛的人文學科的話題感興趣。許多哲學問題,比如「甚麼是美好的生活?有沒有客觀的標準?」以及「超自然世界是否存在?單純的信仰能確認其存在嗎?」,都足以引起一般人的興趣。除了哲學,人文學科還有文學、語言、歷史、藝術、人類學等等。許多跟人文學科相關的問題,往往能激起就算只是受過基礎教育的人的好奇心,這些問題包括:「一篇文章之所以美麗,是何緣故?」以及「我們能從歷史中學到什麼?」因此,我常常思考如何激發聽眾對哲學和其他人文學科的固有興趣;普魯塔克(Plutarch)的話引起我的共鳴:「心靈不是一個要填滿的容器,而是一個要點燃的火焰。」

一個簡單的問題,比如「美學是完全主觀嗎?——我的文學寫得好,還是莎士比亞寫得更好?」能激發聽眾的討論欲望,討論這樣的話題很容易就超過半小時!

此外,對我來説,與我的學生建立「你和我」而非「我與他們」的關係是重要的。這方法源於我閱讀當代哲學家馬丁·布伯(Martin Buber)所著《我與你》一書。在課堂上,我想知道你在想什麼,我關心你是否對學習感興趣,我希望你有所收穫。

在教學中,我常引用並討論來自不同學術領域的作品,不僅是哲學領域的作品。這些作品包括:文學巨匠托爾斯泰(Leo Tolstoy)的《伊凡·伊里奇之死》、著名護理工作者布朗妮·韋爾(Bronnie Ware)的《臨終五大遺憾》、著名作家兼翻譯家林語堂的《生活的藝術》,以及著名認知科學家史蒂芬·平克(Stephen Pinker)的《我們天性中的善良天使》。我想拓寬學生的認知視野,協助她們培養廣泛閱讀的習慣。此外,我也強調,如欲明辨是非、欣賞藝術與人文、學會珍惜人生中最美好的事物,須經年累月的學習和追求,不要依賴小聰明。